ドリフトとドラッグレースの進化

記事提供元:SPEEDHUNTERS

自動車が存在する限り、エンターテインメントの名の下に、とんでもないことをさせたいという人間も存在し続けてきた。 移動以外の目的で車を使うことは、まったく不要だと主張することもできる。そして、その同じ考えは、移動手段として車が置き換えた馬にも当てはめることができる。

しかし、歴史をさかのぼれば、実際の競馬の最初の記録は紀元前4500年頃から始まったとされている。では、車輪を使ったレースは?ギリシャでは紀元前776年にオリンピックでレースが加わった。 F1には及ばないが、それでもどの馬が 「日常使い 」に最適か、どの馬が一日中走れるか、といった議論をしていたに違いない。そして少なくとも1人は、もっといい馬を手に入れる前に、もっと乗馬を上達させろと他の連中に言い放っていたはず。

少し話が逸れるかもしれないが、原点は変わらない。交通手段が何であろうと、あるいはどの時代に生きていようと関係ない…交通手段は決してAからBへの移動だけを目的としたものではない。

私たちスピードハンターにとって2024年がとてもエキサイティングなのは、自動車界がいかに多様化しているかということだ。複数のブランドやパワートレインのことではなく、現在、自動車というジャンルに含まれるさまざまなモータースポーツの分野のことだ。タイムアタック、サーキット、ヒルクライム、ラリー、オーバル、ストックカー、トラクター牽引など…

…ツーリングカー、カート、インディカー、モトクロス、オートクロス、そしてeレースまで。あらゆる予算と背景を持つすべての人々に対応し、車輪のついた乗り物をより面白くしたいという情熱で結ばれた、終わりのない世界なのだ。

Speedhuntersの基準からするとニッチなものもあるかもしれないが、特にドリフトとドラッグレースという2つのカテゴリーは、初日からこのサイトの定番となっている。1つは直線で他より速く走ること、もう1つはタイヤから煙を出しながら車を滑らせることだ。

では、なぜ今さらドラッグとドリフトを今もちかけるのか?若い読者のなかには、そして少し年配の読者のなかには、ゲームを通じてこの2つのモータースポーツに出会った人もいるだろう。そして5月21日、『Need for Speed』は『Unbound』の最新作『Vol.7: Drift & Drag』を発売する。 Need for Speedがこの2つの世界に足を踏み入れたのは、これが初めてではない。過去20年間、特に2003年に発売された『NFS Underground』以来、このシリーズはドリフトとドラッグをメイン要素の1つとしてきた。この『Unbound』最新作で、それを取り戻したいと考えている。

その詳細は来週に紹介するとして、ここではドラッグレースとドリフトの歴史を振り返ってみたい──つまり、ドラッグレースとドリフトがどのようにして生まれたのか、そしてその基礎を築いたのはどんな人物たちなのか、ということだ。さあ、それでは君もドラッグ&ドリフトの世界に足を踏み入れてみよう。

CHAPTER TWO ソルトフラッツからアスファルトへ: ドラッグレース

1950年代のアメリカ。2台のシボレーが信号待ちの列に並び、信号が青になった瞬間にホイールスピンの準備を整え、次の信号まで400mを競う。そんなイメージだろうか?しかし、この「初期の」ドラッグレースというロマンチックなイメージは真実ではない。

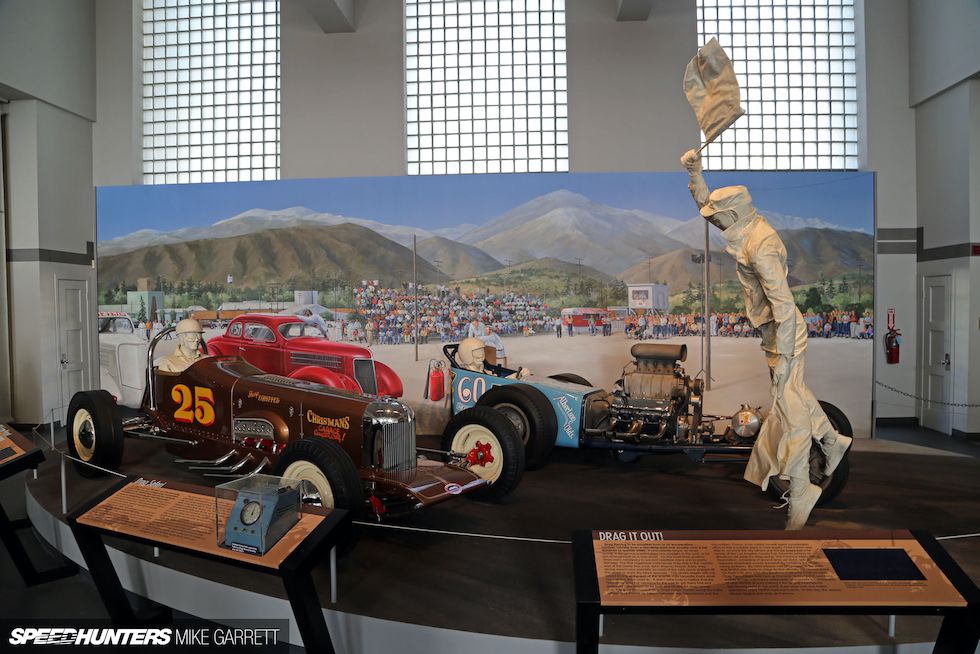

さらに数十年前の1930年代にさかのぼると、カリフォルニアやボンネビルの乾燥した湖が初期のレーサーたちの温床となる。ここでは、最短時間で特定の距離を走ることが目的ではなく、トップスピードがすべてであり、30年代には時速100マイルを超える車両が定期的に走っていた。では、1/4マイル(約400m)を走るというのはどこから来たのだろうか?

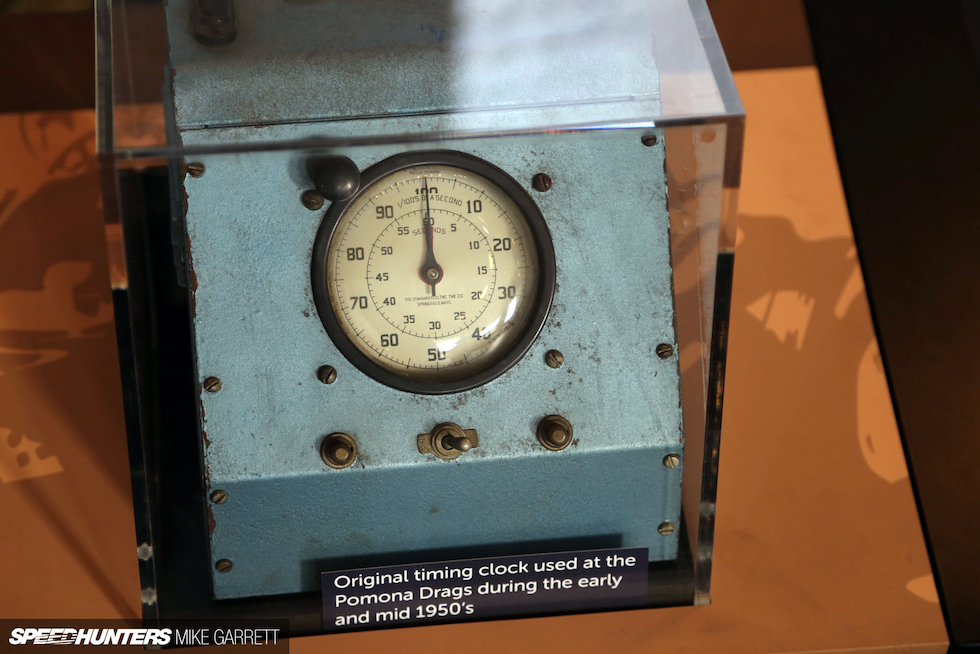

1949年、『Motor Trend』誌の編集者ウォルト・ウォロンが、ウォーリー・パークス(『Hot Rod』誌の編集者)、オットー・クロッカー(ボンネビルで計時を担当)と組んで、雑誌の特集のために1949年製の新型リンカーンの1/4マイルでの加速をテストしたという話である。その噂はすぐに広まり、フレッド・デイヴィスというオールズモビルのディーラーがオールズモビル88(当時は新車)を持って現れ、どちらが速いか興味をそそられてリンカーンと直接比較した。

その日の終わりには、ウォルト、ウォーリー、オットーの3人に12台ほどのマシンが加わり、複数のマシンがクォーター・マイルのコースを一緒に走ることもしばしばあった。これが記録上最初の1/4マイル・ドラッグレースではなかったかもしれないが、ウォーリーはこの即興イベントに触発され、1951年のNHRA(全米ホットロッド協会)設立につながった。

この1/4マイルの長さが世界共通となったもうひとつの要因は、第二次世界大戦の終結後、使用されなくなった飛行場が大量にあったことだ。さらに、西海岸には広大な干上がった湖や塩田があったが、東海岸にはなかった。そのため、トップスピードから最短時間で決められた距離を走ることへとシフトしていった。

50年代と60年代はドラッグレースの形成期と見なされることが多いが、2024年に我々が目撃しているものとは別世界でもあった。組織化されたドラッグレースの初期のケースは、正確にはまったく組織化されていなかった。特定のクラスがあったわけではなく、ローリングスタートをする者もいれば、4台から5台幅でレースをする者もいた。多くのドラッグコースでは、並んで走るよりもトップスピードに重点を置いた一台づつのレースが行われていた。

注目すべきは、このストーリーが、組織化されたドラッグレースの初期の歴史とその起源に注目している一方で、ストリートとして知られるカリキュラム外の活動を織り込んでいないことだ。これは、何が正しいか間違っているかという議論ではなく、結局のところ、公道でのスピードとチューニングレベルを追求する必要性から、適切な組織化されたドラッグレースの必要性が生まれたのだ。

時にはライバル同士の争いに決着をつけるために、時にはサーキットを走る前に愛車の性能をテストするために。クルマが速くなったことで、ドラッグレースはもはや「なんでもアリ」のようなものではなくなった。プロストック、ギャッサー、プロモッド、ドアスラマーなど、今日私たちが知っていて愛しているクラスはすべて、レーサーが公平な戦いを保ちながら速くなり続けることができるように作られたのだ。

70年代から80年代にかけて、NHRAの焦点は、数十年前のストリートで走るホットロッドではなく、プロのドラッグレースにほぼ完全に移っていた。1972年までには、初のオール・チューブ・シャーシのドラッグ・カーが製造され、レースが開催されるようになったが、それとともに、NHRAの競争力によって見過ごされていたストリート・リーガル・マシンを使った一般人はストリート・レースの世界へ押し戻された。

特にシカゴ、デトロイト、インディアナポリスといった都市には、現存する最速のストリート・ドラッグカーが集まっていた。1992年、これらのレーサーたちに戦いの場を与えようと、メンフィス・テネシーで「Hot Rod Fastest Street Car Shootout」が開催され、1992に競技者たちはストリート・リーガル・マシンで1/4マイルあたり8秒台のタイムを記録するようになった。当然ながら、これはレーサーたちをますます速くするよう駆り立て、1990年代から2000年代にかけてストリートカー・チューニングの巨大な新産業ブームをもたらした。

2004年以来、『ホットロッド』誌は、ストリート・リーガル・カーが暴走しないようにする試みとして、「ポンプ・ガス」イベントを開催してきた。競技者はドラッグ・コースまで30マイル(約30キロ)移動しなければならず、91オクタンのポンプ燃料でしか走ることができない…それでもクルマはさらに速くなり続けた。

そこでホットロッド誌の解決策は?以前Speedhuntersでも取り上げた「Hot Rod Drag Week」である。競技者は5日間にわたり、サポートカーもトレーラーもなしでドラッグコース間の1,000マイル以上を走る。しかも、メカトラブルで1回でもイベントやレースを欠場すれば、完全に競技から外される。それでも、いまや6秒台で走るマシンが…

ここまでの話はとてもアメリカンでノスタルジックだが、他の国々ではどうなっていたのだろう?実のところ、ドラッグレースに最初に生命を吹き込んだのはアメリカであり、NHRAの登場によってドラッグレースは正当なスポーツとして確立され、世界中に広まった。ドラッグレースが映画や印刷メディア、そしてもちろんゲームの世界で描かれるようになるまで、そう時間はかからなかった。

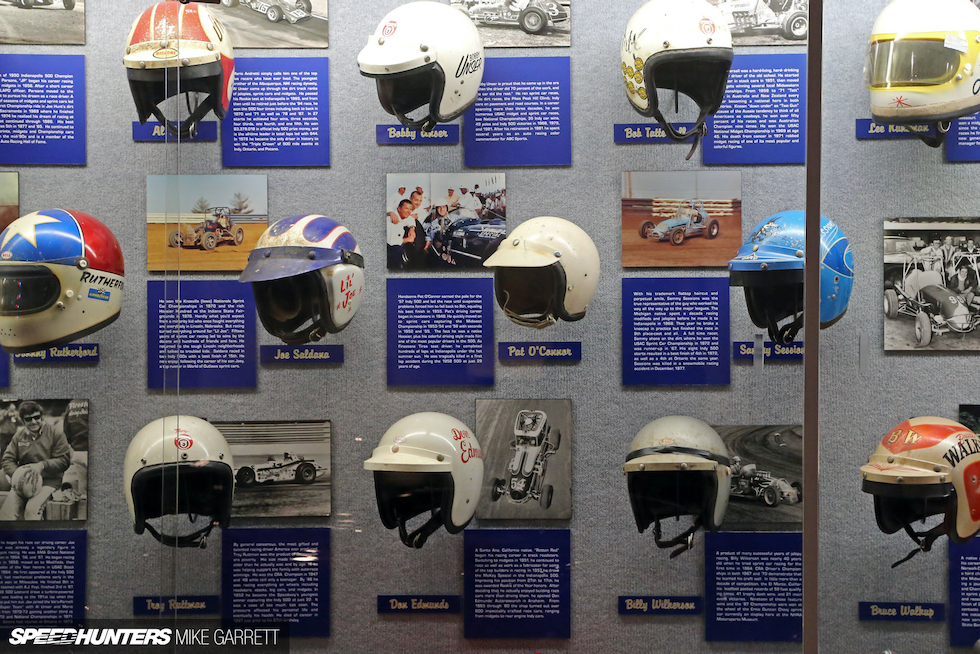

今回は簡単な歴史にとどめたが、ウォーリー・パークスのような人物の重要性をもっと深く知りたければ、マイク・ギャレットがNHRAのモータースポーツ・ミュージアムからまとめた素晴らしいストーリーをご覧いただきたい。

ストリートレースは常にタブー視され、NHRAのような確立された組織がレーサーたちに安全な遊び場と信頼性を与える一方で、アンダーグラウンド・シーンのアウトロー性が次世代に生命を吹き込むことは続くだろう。

CHAPTER THREE ドリフト: コントロール不能の中でコントロールする技術

この20年間で、ドリフトが自動車界で急速に広まったことを考えると、その起源はドラッグレースほど奥深くはないだろうと思うだろう。しかし、その起源は60年代にまで遡るという説が有力だが、今さらながら否定してみよう。

まず、ひとつはっきりさせておきたいのは、ドリフトという定義は、単にパワースライドや、4輪スライドでギリギリのバランスをとるということではない。それは昔のレーシングカー(特にクロスプライタイヤを履いた)がやっていたことだ。私たちが言っているのは、意図的にマシンをスライドさせ、ラップタイムに有利になるよりもはるかに長い時間、その状態を維持することだ。

土屋圭市はプロドリフトのパイオニアとして広く知られている。この30年間、彼は何百台ものドリフトマシンを、何百本ものビデオ・オプションVHSテープやDVDに収め、その映像はインターネットによって世界中に広まった。しかし、土屋さん自身は、自分がドリフトという見世物を作ったのではなく、何年も前に高橋国光という人物からヒントを得たのだといつも指摘する。

高橋はバイクでレースキャリアをスタートさせ、1958年から1960年にかけて複数のチャンピオンを獲得し、日本人ライダーとして初めてMotoGPシリーズに参戦して優勝した。しかし1962年、マン島TTで大クラッシュを喫し、彼のバイク人生は突然終わりを告げた。そこで高橋はバイクをやめるのではなく、2輪から4輪に乗り換えることを決めた。

高橋さんは1964年からプリンス自動車(1966年に日産に吸収合併)に入社し、最終的に現在のハコスカ日産スカイラインへと進化したプリンス・スカイラインの指揮を執った。最初の3年間で50勝以上を挙げた。

これがドリフトとどう関係あるのか?それは高橋さんのドライビングスタイルにかかっている。スロットルのバランスをとりながらスライドをキープするのは、すでに何十年も前からレースで使われてきたテクニックだが、高橋さんのアプローチは、それをさらに高めたものだった。どんなコーナーでも、どんなコンディションでも、どんなスピードでも、高橋さんのスカイラインはコーナーのクリップ手前でスライドを誘発し、コーナーの立ち上がりでよりストレートに、そしてその過程でライバルよりも高いスピードでコーナーを通過できた。結果としては早いだけではなく、おまけにルックスもクールだった。

当時、オープンホイールやその他のフォーミュラでレース活動をしていた土屋圭市は、その魅力に囚われ、自身のレースマシンに応用した。箱根のワインディングでは、土屋さんがレーシングカーを違法に滑らせている映像が流され、スポンサーや地元警察のご厄介になったこともあった…

しかし、すべての違法的な行為がそうであるように、永続的な(プラスな)影響は、マイナスイメージをはるかに上回るものだった。この時代、ドリフトはスポーツとはみなされていなかったし、ドラッグレースのように週末に楽しむものでもなかった。しかし、土屋さんがクルマを躍らせる姿に触発され、若い世代のクルマ好きがドリフトに憧れ、朝早くから日本の山奥で腕を磨いた。ドラッグレースと同じように、ストリートとサーキットの関係性はまだあいまいなままだ・・・しかし、どちらか一方がなければ、もう一方を手に入れることはできない。

90年代後半になると、ドリフトは日本でも本格的な競技となり、ジェレミー・クラークソンの『モーターワールド』でも土屋さんがドリフトする映像が流れ、それが欧米で初めてドリフトを目にすることになった。そして2001年、土屋さんと『オプション』誌の創刊者である稲田大二郎によってD1グランプリが設立されると、この新しいブームは突如として世界的なプラットフォームシリーズとなった。

2008年からSpeedhuntersをご愛読いただいている方なら、ドリフトへの熱い思いはご存知の通り、私たちスタッフも当初からドリフトを応援してきた。2000年代半ばは、フォーミュラ・ドリフトがアメリカをはじめ世界各地で確立されつつあった時期で、熱狂的なドリフトファンたちは、ドリフトをギミックではなく、スポーツとして真剣に捉えようと精力的に活動していた。

そしてその努力は報われた。なぜなら、ドリフトの迫力、音、匂いは新世代のファンを虜にし、2016年からはグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードの目玉にさえなったからだ。でも、彼らを責めることができるか?ターボサウンド、巨大なバックファイヤー、タイヤスモークは、通常、大事故のときに連想されるものだ。しかし、サステナビリティの必要性に締め付けられつつあるクルマ界において、ドリフトというコンセプトは、今世界が必要としているものからかけ離れたものであるが、それこそがドリフトの魅力なのだ。

FINAL CHAPTER もし未来が電動化なら、ドリフトとドラッグはどうなる?

自動車が発明されたとき、馬は絶滅しなかっただろう?そしてこれは今後数年の内燃機関エンジンの未来が向かうところでもある。EVのドリフトカーやドラッグカーはすでに存在しており、これらのモータースポーツはどちらも動力手段としてEVの恩恵を受けていると言える。どちらも巨大なバッテリーを必要とせず、トルクを即座に展開し、1,000馬力以上のパワーも利用できる。

しかし、ドラッグレースやドリフトは、スポーツであると同時に見世物でもある。クォーツ時計は機械式ムーブメントを搭載した時計よりも常に精度が高いが、それでもロレックスは毎年100万個以上の時計を生産している。

テスラ・モデルSプレイドは1/4マイルを9.2秒という劇的なタイムで走る。しかし、Kシリーズにスワップされたシビックが、1,320ftも持つ保証もない中で、同じようなタイムを出すために悪戦苦闘し、悲鳴を上げるのを見る方がずっと魅力あるだろうか?もちろんそうだ。なぜなら、成功の保証もないまま、週末に作業を続ける人間的な要素は、誰もが応援したくなるものだからだ。

このクルマの世界では、私たちはあまりにも多くの場合、ある特定のグループと協調することに罪を犯し、他の「ライバル」を完全に無視し、一方が他方よりも正当性や真剣さに欠けることを恐れている。しかし現実には、移動手段以外のことに車を使った瞬間、すべての正当性を失う。なぜなら、自動車にどんな未来が訪れようとも、自動車にとんでもないことをさせようと必死になる人たちが必ずいるからだ。